2018年东京奥运周期进入关键第二年,中国女排在经历新老交替阵痛的面临世界诸强的围追堵截。这一年,她们辗转于国际排联改革后的首届国家联赛雅加达亚运会以及世锦赛三大战役,以一金两铜的奖牌战绩(亚运金牌国家联赛与世锦赛双铜)彰显了奥运冠军的韧性。尤其在被誉为“东京奥运前哨战”的世锦赛上,中国队从复赛险境中突围,六强赛双杀苦主美国,半决赛与意大利鏖战至决胜局15-17的窒息比分,最终以历史首枚世锦赛铜牌收官。这支队伍以“奏不了国歌也要升起国旗”的信念,在挑战中完成了精神的淬炼与技术的升级。

2018年,国际排联将原有世界女排大奖赛改革为规模更大竞争更激烈的国家联赛(VNL),核心球队增至16支,赛制融合分站赛与总决赛双阶段。中国女排作为核心球队,分站赛经历起伏:巴西站以二线阵容出战仅获一胜,但澳门站全主力回归后横扫泰国比利时与韩国,香港站更逆转意大利等劲旅,展现出战术调整能力。

总决赛在南京举行,中国队小组赛复仇巴西,半决赛惜败美国,最终在季军战中零封巴西摘铜。朱婷荣膺“最佳主攻”,印证其核心作用。此次赛事不仅检验了板凳深度,更凸显新赛制下高强度对抗对球队适应力的磨砺——正如郎平所言:“每一场都是硬仗,输赢都要快速总结”。

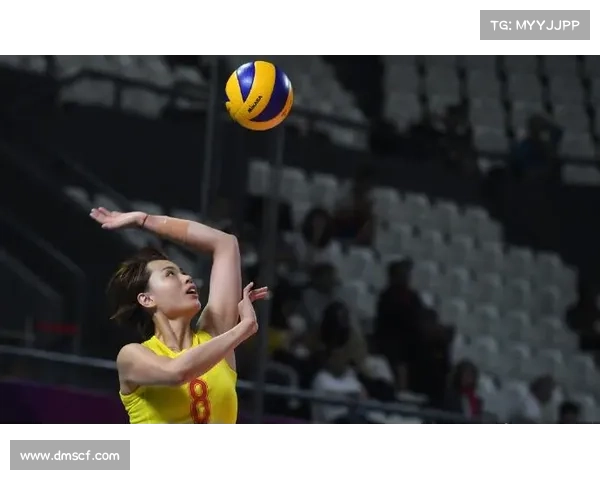

雅加达亚运会成为中国女排展现亚洲霸权的舞台。尽管张常宁杨方旭等主力因伤缺席,替补球员迅速补位,队伍以八场3-0的全胜战绩横扫对手夺冠。从小组赛到决赛,中国队未失一局,网口实力与战术执行力形成碾压之势。

这种统治力源于攻防体系的成熟:朱婷的强攻颜妮的拦网龚翔宇的跑动进攻构成立体火力网,而一传稳定性与防守串联的提升,使快变战术得以高效实施。亚运金牌不仅延续了中国女排的亚洲霸主地位,更为新阵型注入信心,为世锦赛高压对抗奠定心理基础。

世锦赛是中国女排2018年的核心战役。复赛阶段,面对泰国阿塞拜疆等“不能有失”的对手后,球队迎来关键一役——对阵全胜战绩的美国队。赛前外界普遍看衰,但中国队以3-0零封苦主,打破12年三大赛逢美不胜的魔咒,提前锁定六强席位。这场胜利被记者马寅称为“压抑后的彻底爆发”,成为全队心态转折点。

六强赛再战美国,中国队在1-2落后下换人变阵,决胜局险胜;半决赛对阵意大利更上演史诗级对决:第四局挽救赛点以31-29扳平,决胜局战至15-17憾负。铜牌战中,球队迅速重整旗鼓,直落三局击败荷兰,历史首次夺得世锦赛铜牌。四年前的前三甲美中巴仅有中国再登领奖台,印证了队伍的可持续竞争力。

朱婷与颜妮分获世锦赛最佳主攻与最佳副攻,构成中国队攻防双核。朱婷承担全队35%以上的调整攻,关键分命中率超50%;颜妮场均拦网得分位列赛事前三,成为网前屏障。接应龚翔宇从“保障型”向“进攻型”转型,世锦赛多场得分上双;新人李盈莹替补奇兵作用显著,对阵荷兰铜牌战单局砍8分,展现新生代冲击力。

战术层面,中国队强化了发接发环节的针对性。复赛对美国的胜利便始于发球破攻:全场发球得分6-1领先,有效瓦解美国快攻体系。副攻战术球比例增加,高意袁心玥的短平快牵扯对手拦网,为边攻创造一对一机会。这种“以发带拦以快促强”的体系,成为突破欧美高举高打的关键。

2018年中国女排的“铜样精彩”,延续了郎平二次执教后三大赛“两金一银一铜”的稳定输出。其价值不仅在于奖牌成色,更在于新老交替期的韧性证明:面对埃格努博斯科维奇等超级攻手的崛起,中国队在网口对抗中未落下风;面对美国巴西等传统强队,战术执行力更显成熟。

然而挑战犹存:其一,接应位置火力需持续升级,龚翔宇的进攻效率距埃格努仍有差距;其二,二传与攻手配合稳定性待加强,世锦赛半决赛关键分失误暴露细节短板。这些课题直指2020东京奥运——正如2019年世界杯全胜卫冕的实践所示,2018年的淬炼恰为技术升级埋下伏笔。

回望2018,中国女排以世锦赛铜牌为东京周期注入强心剂。从国家联赛的磨合亚运的统治到世锦赛的绝地反击,“升国旗”的誓言背后,是技术革新与精神传承的双重淬炼。正如队员所言:“奖牌颜色虽有别,但拼尽全力的初心不变”。这段征程不仅为奥运夺金铺就基石,更以“女排精神”的当代演绎,启示着竞技体育中韧性比天赋更恒久的真理。

AG8集团

AG8集团